부분군의 정의와 기본 성질들

부분군이란 무엇이고 어떠한 기본 성질들이 있을까?

참고 1 : https://en.wikipedia.org/wiki/Subgroup 참고 2 : https://dec41.user.srcf.net/notes/IA_M/groups.pdf

부분군이란

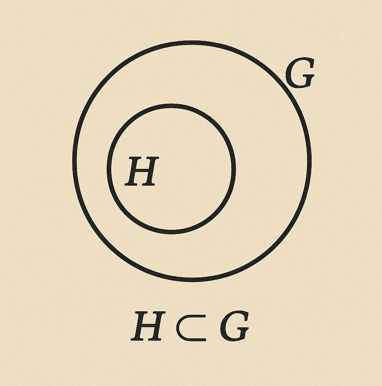

부분군(Subgroup)이란, 군 $G$의 부분집합인데, 그 역시도 군의 성질을 만족하는 것을 말한다.

좀 더 엄밀히 말하면, 다음과 같다 :

부분군(Subgroup) :

어떤 군 $(G, \cdot)$의 부분집합 $H \subseteq G$가 다음 성질들을 만족할 때, $H$를 $G$의 부분군이라고 한다.

- $H$는 공집합이 아니다. 즉, $H \neq \emptyset$이다.

- 임의의 $a, b \in H$에 대해, $a \cdot b \in H$이다. (폐쇄성)

- 임의의 $a \in H$에 대해, $a^{-1} \in H$이다. (역원 존재)

예를 들어, 직전 포스트에서 언급한 순환군(정사각형의 회전군), $C_4$로 부분군의 예시를 들어보자.

$C_4$의 원소는 다음과 같다.

\[\begin{align} C_4 = \{ e, r, r^2, r^3 \}, \quad r^4 = e \end{align}\]각각 0도, 90도, 180도, 270도 회전을 의미하며, $r$은 90도 회전을 의미한다.

여기서 180도 회전과 0도 회전만으로 이루어진 부분집합, $H = \{ e, r^2 \}$를 생각해보자.

$H$ 역시도 군의 성질을 만족한다.

- $H$는 공집합이 아니다. 즉, $H \neq \emptyset$이다.

- 임의의 $a, b \in H$에 대해, $a \cdot b \in H$이다. (폐쇄성)

- 임의의 $a \in H$에 대해, $a^{-1} \in H$이다. (역원 존재)

- 항등원 $e$가 존재한다.

- 결합법칙이 성립한다.

따라서 $H$는 $C_4$의 부분군이 된다.

여담으로, 여기에서 말하는 저 $H$ 역시도 명칭이 있는데, 원소가 2개인 순환군으로 $C_2$라고 부른다.

즉 이렇게 표현할 수 있다 :

\[\begin{align} H \cong C_2 \leq C_4 \end{align}\]여기서 $\cong$는 동형(isomorphic)을 의미하며, $\leq$는 부분군임을 의미한다.

동형이란 두 군이 구조적으로 완전히 동일함을 의미한다. 즉, 원소의 이름이 다르더라도 군의 구조가 동일하다면 동형이라 할 수 있다.

부분군의 기본 성질들

부분군의 항등원

원래 군이 아니라, 그 군의 부분집합에 대한 이야기이므로, 이런 의심이 들 수 있다.

부분군의 항등원이 원래 군의 항등원과 다를 수도 있지 않을까?

다행히도 부분군의 항등원은 원래 군의 항등원과 반드시 같다.

즉, 부분군의 항등원 역시 원래 군의 항등원과 동일하다.

$H$를 군 $(G, \cdot)$의 부분군, $H$의 항등원을 $e_H$, $G$의 항등원을 $e_G$라고 하면,

\[e_H = e_G\]이다.

증명

$H \subseteq G$이므로, $e_H \in G$이다.

이제 $G$의 항등원 $e_G$에 의해, 다음이 성립한다

\[\begin{align} e_G \cdot e_H = e_H \cdot e_G = e_H \end{align}\]다음으로, 이제 $e_H$가 $H$의 항등원이므로, 임의의 $h \in H$에 대해, 다음이 성립한다.

\(\begin{align} e_H \cdot h = h \cdot e_H = h \end{align}\) 특히, $h = e_H$라고 하면, 다음이 성립한다. \(\begin{align} e_H \cdot e_H = e_H \end{align}\)

이 모든 일은 전부 $G$ 내부에서 벌어지므로, Cancellation Property에 의해 다음이 성립한다 :

\[\begin{align} e_H \cdot e_H & = e_H = e_G \cdot e_H \\ e_H \cdot (e_H \cdot e_H^{-1}) & = e_G \cdot (e_H \cdot e_H^{-1}) \\ \therefore e_H & = e_G \end{align}\]따라서, $H$의 항등원 $e_H$는 $G$의 항등원 $e_G$와 같음을 알 수 있다.

부분군의 역원

항등원을 의심했으니, 부분군의 역원도 정말로 원래 군의 역원과 동일한지 의심이 될 수 있다.

다행히 부분군의 역원 역시도 원래 군의 역원과 동일하다.

$H$를 군 $(G, \cdot)$의 부분군, $H$의 원소 $h \in H$에 대해,

\[h^{-1} \in H = g^{-1} \in G\]

$h^{-1}$를 $H$에서의 $h$의 역원, $g^{-1}$를 $G$에서의 $h$의 역원을 각각 의미한다고 하면,이다.

이는 앞에서 증명한, 군의 역원이 유일하다는 성질과, 부분군의 항등원이 원래 군의 항등원과 동일하다는 성질을 이용하여 증명할 수 있다.

증명

군의 역원의 유일성 때문에, $g \in G$에 대해 $g^{-1}$가 $G$에서의 유일한 역원이고, $h \in H$에 대해 $h^{-1} \in H \subseteq G$이므로, $h^{-1}$는 자연히 $G$에서의 유일한 역원도 된다.

마치며

이번 포스트에서는 부분군의 정의와, 부분군의 항등원과 역원이 원래 군의 항등원과 역원과 동일하다는 성질을 증명해보았다.

다음 포스트에서는 모든 군의 마스터키가 되는 대칭군에 대해 알아보도록 하겠다. 왜 군이 곧 대칭을 나타내는지에 대한 직관적인 설명과, 대칭군의 정의 및 기본 성질들에 대해 알아볼 것이다.